家族に介護が必要になった時、まず検討したいのが住宅改修です。本人の状態に合わせて効果的にバリアフリー化をすると要介護者でも自分で出来ることが増えたり、介助が楽になったりするからです。今まで介護が必要だったことが再び自力でできるようになると自信の回復や意欲の向上にもつながるため、積極的な導入がおすすめです。

そこで今回は、介護保険制度の住宅改修について丁寧に解説していきます。この記事を読めば、介護保険の対象になるバリアフリー工事の内容や申請方法が分かります。

目次

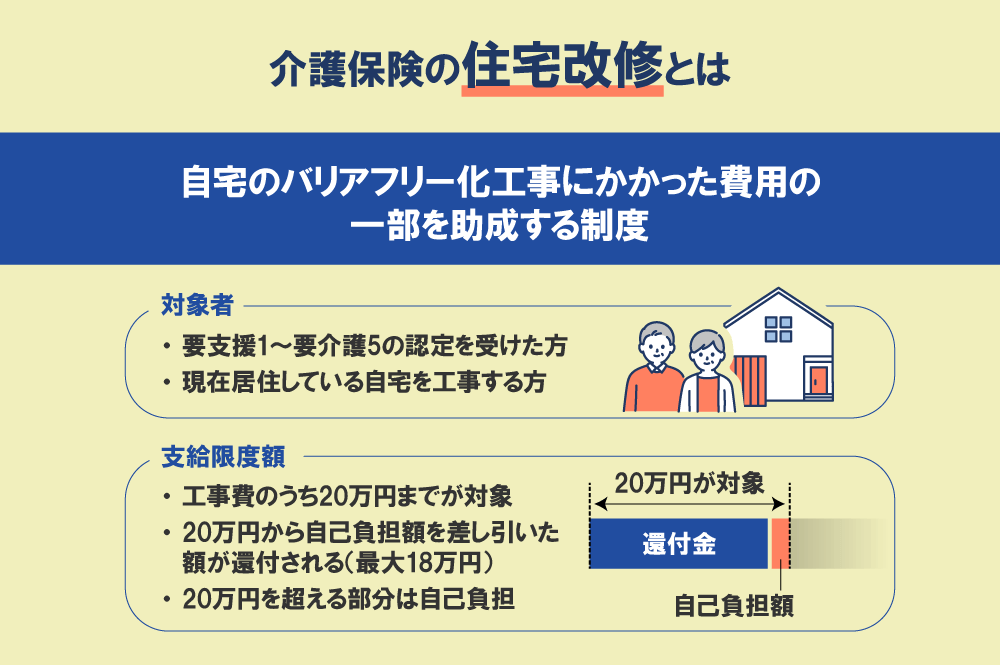

介護保険の住宅改修とは

介護保険制度における住宅改修とは、要支援1~要介護5の認定を受けている人が自宅のバリアフリー化工事を行った際にかかった費用の一部を助成する制度です。住宅改修を利用するためには一定の条件や申請手順を守る必要があるので、担当のケアマネジャーや専門業者に相談しながら行いましょう。

この章では、まず住宅改修の「対象者」と「支給限度額」についてご紹介します。

対象者

住宅改修を利用できるのは、以下2つの条件を満たしている方です。

・要支援1~要介護5のいずれかの要介護(要支援)認定を受けている方

・現に居住している自宅を工事する方

介護保険制度の中には要介護度によって利用できないサービスがあります。しかし住宅改修の場合は、要介護度の段階を問いません。一番軽度である要支援1の方でも利用できます。

なお、住宅改修の制度を使って工事することができるのは「自宅」に限ります。住宅改修における「自宅」とは、住民票に記載されている住所地に建っている住宅を指します。実際に住んでいる住居の住所が住民票に記載されている住所と異なる場合は対象外になるので注意しましょう。例えば、住所移動せず家族の家に身を寄せている場合は住所地を移すことで住宅改修の対象になります。

支給限度額

住宅改修は、工事にかかった費用のうち最大20万円分までを対象に自己負担割合に応じた補助金が還付される仕組みになっています。支給限度額は要介護認定のレベルを問わず、一律20万円です。

具体的な支給額の計算方法例は、以下のようになっています。

【事例① 自己負担割合1割の方が10万円分の工事をした場合】

10万円×1割=1万円(自己負担額)

10万円(実際にかかった費用)-1万円(自己負担額)=9万円(還付額)

【事例② 自己負担割合1割の方が30万円分の工事をした場合】

20万円×1割=2万円(支給限度額内の自己負担額)

20万円-2万円=18万円(還付額の最大値)

30万円(実際にかかった費用)-18万円(還付額)=12万円(トータルの自己負担額)

このように、工事にかかった費用が20万円以内であれば自己負担額は1割で済みます。しかし20万円分を超えた部分に関しては助成の対象外になるので、還付金の最大値は18万円と覚えておきましょう。

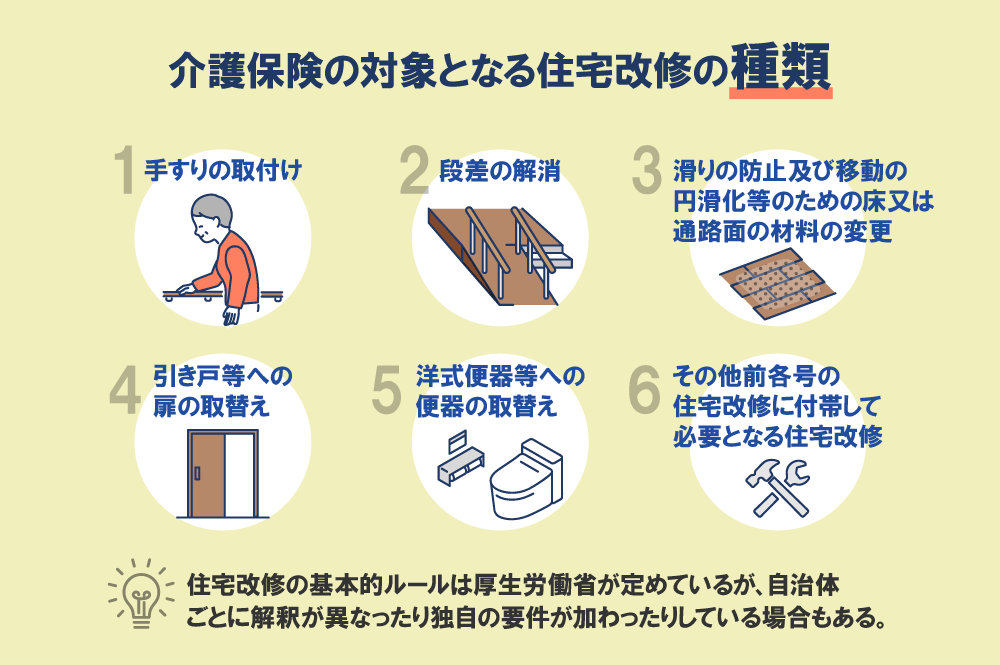

介護保険の対象となる住宅改修の種類

介護保険制度における住宅改修は、バリアフリー化に関する工事なら何でも対象になるわけではありません。実際に支給対象となるのは、以下の6種類に限られています。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

なお、被保険者の家族が適切に住宅改修を実施できる技能を持っている場合は、業者に依頼せず家族が工事した場合でも工賃以外の材料費について支給対象となります。

ここからは、上記6種類の住宅改修の詳しい内容についてご紹介します。

手すりの取付け

手すりの取付けは、家屋内の移動・またぎ動作・階段昇降や段差を乗り越える動作等の際に転倒・転落を防止する効果があります。

具体的には、以下の場所や目的で設置します。

・歩行時の転倒を防止するため、廊下の壁沿いに設置する。

・洋式便器使用時の立ち座りや男性用小便器使用時の姿勢保持のため、便器周辺に設置する。

・玄関上がり框(かまち)や浴室と脱衣質の境目・階段昇降時等の転倒を防止するため、段差に沿って設置する。

・浴槽に出入りする際のまたぎ動作や浴槽内の立ち座りを安全に行うため、浴槽周辺に設置する。

手すりの工事に限りませんが、住宅改修は要介護者本人にとって非常に効果的です。しかし、例えば家族がしゃがんで立ち上がろうとした拍子に手すりに頭をぶつけたり、廊下の手すりによって通路幅が狭くなって不便を感じたりすることもあります。住宅改修を実施する前に家族間で合意を得ておくことも大切なポイントです。

段差の解消

加齢や疾病・怪我などが原因で足腰が弱ると段差を乗り越える際にバランスを崩して転倒する原因になります。このため、段差自体を解消する工事が実施できます。

具体例は以下の通りです。

・車椅子のまま玄関の出入りができるよう、コンクリートでスロープを設置する。

・和室と廊下の段差がつまずきの原因になるため、廊下の床を和室の敷居に合わせてかさ上げする。

・階段程度の高さなら昇降可能だが土間から屋内までの段差が高すぎるため、本人に合わせた高さの階段を設置する。

段差解消工事を行う際の注意点として、他の福祉用具との関連があります。例えば一時的に持ち運び可能な折り畳み式スロープをかけて車椅子ごと出入りする場合は「福祉用具貸与」になり、浴室と脱衣場の高さを揃えるために浴室にすのこを敷く場合は「特定福祉用具販売」で実施可能です。ビス止めや工事による固定を伴う場合は「住宅改修」、固定しない場合は「福祉用具貸与」「特定福祉用具販売」が該当になるので違いを押さえておきましょう。

滑り防止や移動を安全にするための床や通路の材料の変更

滑り防止や移動を安全にするための材料の変更は、床材を滑りにくい材質に変更したり、車椅子移動を安楽にしたりする目的で行います。

具体例は以下の通りです。

・浴室の床がタイルで滑りやすいので、水はけがよく滑りにくい素材に変更する。

・畳の上で車椅子を自操するのが困難なので、フローリングに変更する。

・玄関から道路までの通路が砂利敷きで車椅子移動ができないので、舗装する。

他の項目でも同様ですが、住宅改修が可能なのは屋内に限りません。自宅内から隣接する道路までの敷地内であれば、屋外でも工事の対象になります。

引き戸等への扉の取替え

引き戸等への扉の取替えは、腕の力や握力が無くなって扉の開閉が困難になったり、開閉動作の際にバランスを崩して転倒するリスクがあったりする場合に実施します。

具体例は以下の通りです。

・開き戸(前後に開くタイプのドア)を開閉する際に踏ん張れず転倒する危険があるので、引き戸(横開きのドア)に変更する。

・トイレ内が狭く開き戸だと介助するスペースを確保できないため、引き戸に変更する。

・筋力の低下によって引き戸の開閉が困難になったので、軽い力で開閉できるレールに交換する。

なお、引き戸に変更する際に自動ドア化する工事も住宅改修の対象になります。ただし自動ドアの動力部分は助成の対象外となるので注意しましょう。

洋式便器等への便器の取替え

便器の取替は、足腰の衰えや脳梗塞の後遺症などによって今までの便器では使いづらくなった場合に行います。

具体例は以下の通りです。

・和式トイレにしゃがんで排泄することができなくなったので、水洗機能付きの洋式トイレに取り替える。

・トイレ内で介助をする必要があるが、トイレ内が狭く介助スペースを確保するため便器の向きを変える。

・現在の洋式便器が低すぎて立ち上がりができないため、より座面の高さが適切な便器に交換する。

なお、汲み取り式の便器から洋式便器に交換する際の浄化槽の設置など水洗化部分の工事は対象外です。また、和式から様式に交換する際に水洗機能が付いた便座に交換する場合は対象になりますが、単に洋式トイレに水洗機能を付加するための工事は対象外です。

その他、上記の住宅改修に伴い、必要となる住宅改修

上記の5種類の住宅改修に合わせて実施しなければならない付帯工事についても、給付対象の金額に含めることができます。

具体的には、

・手すりを取り付けるために必要な壁の下地補強

・便器の交換によって必要となる給排水管の延長・短縮など(水洗化工事を除く)

・敷居の段差を取り除いたために生じた隙間を解消するための加工やドアの交換

・住宅改修の際に取り外して不要になった便器や扉などの処分

などがあります。

なお、住宅改修の対象となるか否かについての基本的ルールは厚生労働省が定めていますが、自治体ごとに解釈が異なったり独自の要件が加わったりしている場合もあります。住宅改修の相談の中で必ず確認するようにしましょう。

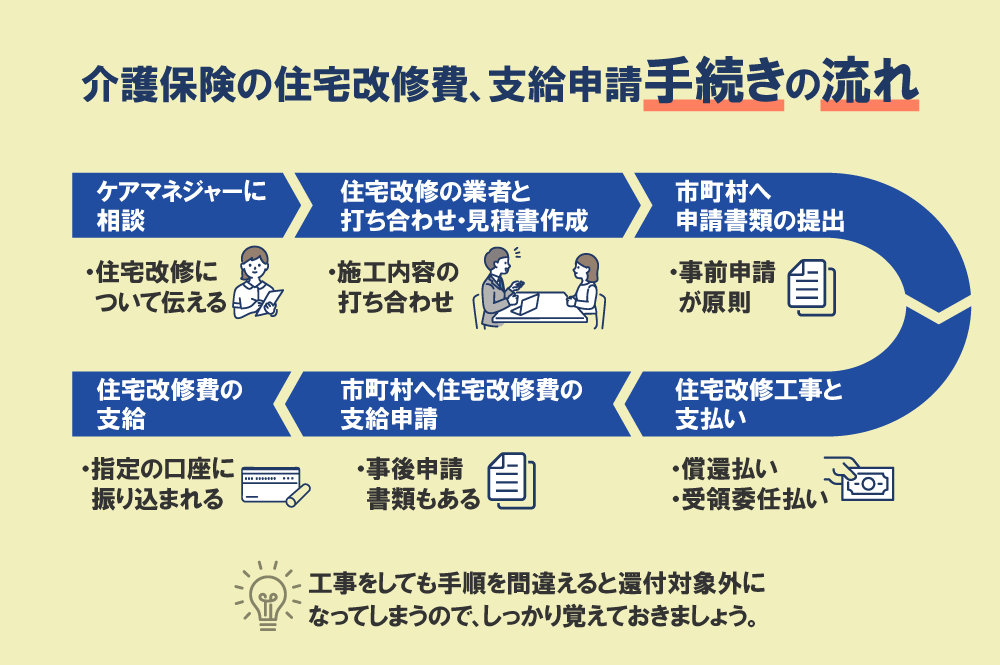

介護保険の住宅改修費、支給申請手続きの流れ

介護保険で住宅改修をする場合の申請手順は、以下の通りです。

① ケアマネジャーに相談

② 住宅改修の業者と打ち合わせ・見積書の作成

③ 市町村へ申請書類の提出

④ 住宅改修の業者の工事と支払い

⑤ 市町村へ住宅改修費の支給申請

⑥ 住宅改修費の支給

ここからは、住宅改修費の申請手順についてご紹介します。せっかく工事をしても手順を間違えると還付対象外になってしまうので、しっかり覚えておきましょう。

①ケアマネジャーに相談

住宅改修が必要になったと思ったら、まずはケアマネジャーに相談しましょう。申請時に、ケアマネジャーなどの専門職が理由書を作成する必要があるからです。

単に「手すりを付けてください」ではなく、「転びやすくなったので、支えにする手すりが必要と考えるようになった」など、現状の課題と共に「なぜその工事が必要だと考えたのか」を伝えて相談します。

②住宅改修の業者と打ち合わせ・見積書の作成

ケアマネジャーと住宅改修の必要性を確認したら、次に施工内容の打ち合わせと見積書の作成を行います。一度ケアマネジャーと一緒に業者から下見に来てもらい、見積書を作成しましょう。複数の事業所から見積書を作成してもらった上で費用や内容を比較検討するとよいでしょう。

なお、他の介護保険サービスは都道府県や市町村から事業所指定を受ける必要がありますが、住宅改修の場合は基本的にどの業者にでも依頼できます。ただ、ニーズに応じた適切な工事ができるよう、福祉用具専門相談員や介護福祉士などの有資格者がいる専門業者に依頼すると安心です。

③市町村へ申請書類の提出

工事を依頼する業者を選定したら、住所のある市町村へ事前申請書類を提出します。なお、住宅改修は事前申請が原則です。申請前に着工すると還付を受けられなくなるので注意しましょう。事前申請に必要な書類は以下の通りです。

・住宅改修費支給申請書

・住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーなどが作成)

・工事費見積書(内訳書)(被保険者名義のものを施工業者が作成)

・完成予定の状態が分かる書類(施工前の日付入写真+施工後イメージ)

※自治体によっては別途図面の提出が必要な場合あり

・承諾書(家屋の所有者と住宅改修費を申請する者が異なる場合)

例えば「工事見積書」は必ず被保険者(住宅改修費を申請する人)の名前で作る必要があるなど、書類ごとに作成のルールがあります。事前申請は書類に関するルールを熟知している担当ケアマネジャーに依頼すると安心です。

④住宅改修の業者の工事と支払い

事前申請受理後、1~2週間ほどで市町村から「住宅改修承認通知書」が届きます。承認通知が届くと着工が可能になります。工事が完了したら、すみやかに施工業者へ代金を支払いましょう。

なお、支払い方法については以下の2種類があります。

・償還払い(いったん全額を支払い、後日自己負担分を除いた金額が還付される)

・受領委任払い(被保険者は自己負担分のみを支払い、それ以外の分は施工業者が市町村に請求する)

おすすめなのは、「受領委任払い」です。自己負担分のみ業者に支払えばよく、まとまった金額の準備が不要だからです。ただし、工事総額が上限額の20万円を超える場合は施工業者から受領委任払いを断られるたり、自治体によっては受領委任払に制限を設けている所もあります。

⑤市町村へ住宅改修費の支給申請

施工業者への支払いが終わったら、次に市町村へ住宅改修費の支給申請を行います。申請に必要な書類は以下の通りです。

【共通書類】

・住宅改修工事完了報告書

・工事内訳書(施工業者が作成)

・改修後の状態が確認できるもの(日付入写真で改修前後の様子が比較できるように施工業者が作成)

・介護保険被保険者証

<償還払いを選択した場合は、以下を追加>

・領収書(被保険者名義のもの)

・預金通帳(完了報告書の口座番号記入欄に記載ある場合は省略可)

<受領委任払いを選択した場合は、以下を追加>

・住宅改修費の請求及び受領に関する委任状

・住宅改修費費用負担区分明細交付申請書

住宅改修工事完了報告書・工事内訳書に記載されている工事内容や金額が事前申請と異なると申請が通りません。提出前に必ず不備がないか確認しましょう。

なお、自治体によっては書類の名称が違ったり、追加で居宅サービス計画書(ケアプラン)の提出が必要だったりします。承諾書の提出も事後申請のタイミングで提出を求めている所もあります。事前申請と同様に、事後の支給申請についてもケアマネジャーに依頼すると安心です。

⑥住宅改修費の支給

償還払いを選択した場合、完了報告書の提出から1~2ヶ月程度経ったころに工事費用のうち自己負担分を除いた金額が指定の口座に振り込まれます。多くの市町村では、振り込みが完了した旨の文書を送付してくれるので、届いたら通帳を確認しましょう。

返ってくる金額の上限は、以下の通りです。

・自己負担割合が1割の人→18万円

・自己負担割合が2割の人→16万円

・自己負担割合が3割の人→14万円

工事にかかった費用が20万円以上の場合は、上記の上限額が支給されます。費用が20万円に満たなかった場合は対象費用の9~7割(自己負担割合により異なる)が支給される額になります。

介護保険の住宅改修は2回目ができる?

介護保険の住宅改修は、基本的に一度しかできません。被保険者一人当たりの上限額が20万円と決まっているからです。ただ、前回の工事が少額で済んだ場合など、上限20万円に達するまでは複数回利用できます。市町村に聞くと住宅改修の利用額を教えてくれるので、2回目以降の住宅改修を検討する場合は問い合わせてみるとよいでしょう。

なお、介護保険の住宅改修には、「要介護認定が3段階以上悪くなった場合」「転居した場合」に住宅改修利用上限額である20万円がリセットされるという特例があります。この2つのいずれかに該当する場合は上限枠20万円が復活するので、住宅改修を再び利用できます。

<「要介護認定が3段階異常悪くなった場合(3段階リセット)の注意点 >

要介護認定は要支援1~要介護5まであります。これらを「介護の必要の程度の段階」に読み替え、前回住宅改修を行ってから要介護認定が3段階悪化した場合に住宅改修利用上限額がリセットされます。ただし、要支援2と要介護1は同じ段階にみなされるので勘違いしないようにしましょう。

| 介護の必要の程度の段階 | 要介護等状態区分 |

| 第6段階 | 要介護5 |

| 第5段階 | 要介護4 |

| 第4段階 | 要介護3 |

| 第3段階 | 要介護2 |

| 第2段階 | 要介護1 |

| 要支援2 | |

| 第1段階 | 要支援1 |

例えば、要支援1が要介護3になった場合や、要介護2から要介護5になった場合が該当します。前回工事の時点で残額が残っていた場合、リセット時に無効になります。仮に5万円残っていた時点でリセットされても25万円ではなく、あくまで上限は20万円になります。

<「転居した場合」の注意点 >

やむを得ない事情で被保険者が転居した場合は、転居前の上限額に関わらず転居後の住宅に対して20万円までの住宅改修を行うことができます。しかし、再び転居前の住宅に戻った場合は転居前の住宅に対する上限額に戻るので覚えておきましょう。

例:① 住宅Aで10万円分の住宅改修実施(残り上限額10万円)

② 住宅Bに転居して上限額リセット、5万円の住宅改修実施(残り上限額15万円)

③ 住宅Aに戻ったことにより、上限額も以前に戻る(残り上限額10万円)

本人が入院中でも住宅改修はできる?

基本的に、入院中に住宅改修を実施することはできません。ただし、退院日が決まって退院に合わせた環境整備が必要と認められた場合は実施できます。退院許可が下りた時点から事前申請しても、退院に間に合わず本末転倒になる可能性があるからです。

入院中に住宅改修をする場合は、ケアマネジャーから病院の看護師やリハビリ専門職など土よく話し合ってもらい、外泊や一次外出等で必ず本人の住宅で必要性を確認しましょう。その上で、市町村の担当窓口に早急な住宅改修が必要であることを相談します。

自治体ごとに対応が異なりますが、市町村の対応は概ね以下の3パターンです。

・通常通り事前申請をしてもらうが、最優先で早急に審査するケース

・着工前に事前申請に相当する書類の提出を求めるケース

・事前申請関係は不要で、速やかに工事を実施して本人が退院した後に事前申請書と完了報告書を同時に提出するケース

どの場合でも、「退院日が既に決まっている状態で住宅改修の必要性があること」と、「実際に本人が予定通り退院したこと」が支給の条件になるのは共通です。住宅改修実施から退院までの間に更に状態が悪化したり退院が延期になったりしたら給付の対象外となってしまうので、入院中に住宅改修を行う場合は綿密な打ち合わせが必要になります。

公営住宅でも住宅改修はできる?

市営住宅や県営住宅などの公営住宅にお住まいの方でも、住宅の管理者に当たる方が認めれば住宅改修を実施できます。公営住宅に限らず、民間のアパートやマンションでも同様です。ただし基本的には被保険者自身が専有的に使用する部分(主に自室のみ)が対象で、廊下その他共用部分の工事については対象外と判断される場合もあります。

また、退去時に現状復帰を求められた場合は住宅改修費の対象外ですので、全額自己負担で元に戻さなければなりません。住宅改修でかかった費用より現状復帰費用の方が高額になる場合もあります。心配な方は、介護保険制度上の福祉用具貸与(レンタル)や特定福祉用具販売(特定福祉用具の購入)で代替できないか検討しましょう。

住宅改修でお悩みの方は「介護の広場」へ相談しよう

住宅改修は、バリアフリー化工事を行うことで要介護者本人の自立や介護者の負担軽減を目的とした制度です。上限20万円分までの工事に対して最大18万円の助成を受けられるので、積極的な活用をおすすめします。利用するにあたって細かなルールや手続きがあるので、まずは担当のケアマネジャーに相談しましょう。

なお、担当のケアマネジャーや相談できる人が身近にいない場合は、Q&A方式で質問できる「介護の広場」がおすすめです。介護のお悩みを投稿するだけで、介護経験者や専門職から回答を得ることができます。ぜひ一度アクセスしてみてください。

「介護保険の住宅改修でできることは?支給額や申請方法を解説」に関連する記事

大学卒業後、通所介護・訪問介護・福祉用具貸与・居宅介護支援・グループホーム(認知症対応型共同生活介護)・有料老人ホーム・障がい者施設などを運営するNPO法人にて様々な種別の事業所に所属。高齢者支援だけでなく、障害者総合支援法に基づく業務の経験や知識も併せ持っている。事業所の新規立ち上げや初任者研修・実務者研修の設立・運営にも携わる。その後は地域でも有数の社会福祉法人に転職し、特別養護老人ホーム・ショートステイの事業所に所属した。現在は在宅高齢者を支援するケアマネジャーとして約50件を受け持つ。3児の父で、自身の祖父と父を介護した経験もあり、サービス利用者側・提供者側双方の視点を持ち、読者に寄り添う記事の執筆をモットーとしている。

多くの介護事業所の管理者を歴任。小規模多機能・夜間対応型訪問介護などの立ち上げに携わり、特定施設やサ高住の施設長も務めた。社会保険労務士試験にも合格し、介護保険をはじめ社会保険全般に専門知識を有する。現在は、介護保険のコンプライアンス部門の責任者として、活躍中。