家族が介護を必要とする状態になってきたけど、介護サービスについてよくわからないという方は多いのではないでしょうか。まずはじめは自宅での介護を検討するため、在宅介護サービスの利用から始めるといいでしょう。

そこで今回は、在宅介護サービスの種類や、メリット・デメリットなどについて解説します。また本記事では、在宅介護サービスの利用手順も紹介しているので、家族に合ったサービスを検討しながら、実際に利用する流れまで参考にしてみてください。

目次

在宅介護とは

在宅介護とは、自宅で家族や介護の専門職などから介護サービスを受けながら生活することです。在宅介護とは逆に、老人ホームのような施設で介護を受けながら生活することを施設介護と言います。

在宅介護は、介護を受ける本人にとっては住み慣れた場所で生活できる魅力がある反面、一緒に暮らす家族にとっては、介護負担が大きくなりやすい特徴があります。

平均寿命が伸びている現代において、介護の長期化は避けられないでしょう。そのため、安定した在宅介護を続けるためには、適切な介護サービスを選択し、本人と家族双方の負担が増えすぎない工夫が必要と言えるでしょう。

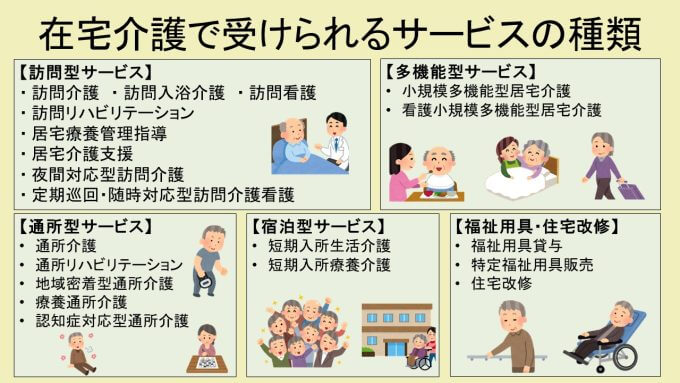

在宅介護で受けられるサービスの種類

在宅介護で受けられるサービスの種類には5つあります。

・訪問型の介護サービス

・通所型の介護サービス

・宿泊型の介護サービス

・訪問・通所・宿泊を組み合わせた介護サービス

・福祉用具や住宅改修で生活環境を整えるサービス

それぞれのサービスには、利用できる内容や時間が異なります。各サービスについて理解を深め、介護者の負担を考えた上で要介護者に合ったサービスを利用しましょう。

訪問型の介護サービス

訪問型介護サービスは、「訪問介護サービス」「訪問看護サービス」「訪問リハビリテーションサービス」「訪問入浴サービス」の4種類あります。

訪問サービスは、「身体介護」と「生活援助」に分かれ、自宅にそれぞれの専門家がきてサービスをしてくれます。身体介護は、入浴介助や通院介助がほとんどです。生活援助は、掃除や洗濯、料理などで、同居家族がいる場合には利用が出来ません。

通所型の介護サービス

通所型介護サービスは、「デイサービス」「デイケア」の2種類あります。

デイサービスは、事業者によってサービス内容が異なりますが、一般的な施設では、利用者がチームワークでちぎり絵の作品を仕上げる等、残存能力を生かす工夫がされています。その他にも、一人で編み物を楽しんだり、数人で将棋やマージャンなどの娯楽を数人で楽しんだり、独自の特色あるデイサービスも沢山あります。

デイケアは、理学療法士が指導に当たり、時間内でリハビリを受けることが出来ます。

宿泊型の介護サービス

宿泊型介護サービスは、「短期入所生活介護(ショートステイ)」と「短期入所療養介護(医療型ショートステイ)の2種類あります。

短期入所生活介護は、各施設に併設されている福祉系のショートステイです。1泊2日から月30日まで利用できます。入所中は、食事や排せつ、入浴などの日常生活の世話やレクレーションが受けられます。

短期入所療養介護は、介護老人保健施設や療養病床、診療所に併設されている医療系のショートステイです。利用日数は短期入所生活介護と同じですが、看護やリハビリテーション等の医療的なケアを受けられるのが特徴です。

訪問・通所・宿泊を組み合わせた介護サービス

訪問・通所・宿泊を組み合わせた介護サービスは、「小規模多機能型居宅介護」と「看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)」の2種類あります。

小規模多機能型居宅介護は、住み慣れた地域にある小規模な施設に通所することを中心に、状況に応じて自宅に訪問を受けたり、ショートステイを受けたりすることが出来ます。

看護小規模多機能型居宅介護は、訪問看護を組み合わせたサービスで、医療的ニーズが高い在宅療養者が対象になります。要介護1~要介護5の人が対象となっています。

福祉用具や住宅改修で生活環境を整えるサービス

生活環境をハード面で整えるサービスには、「福祉用具貸与」「特定福祉用具販売」「住宅改修」があります。

福祉用具貸与

「福祉用具貸与」とは、在宅介護を行う上で必要な福祉用具をレンタルして利用することができる月額制のサービスです。対象となる品目は以下の通りです。

・車椅子及び車椅子付属品 ※

・特殊寝台及び特殊寝台付属品(電動ベッド) ※

・床ずれ防止用具(エアマットなど) ※

・体位変換器 ※

・移動用リフト(つり具部分を除く) ※

・認知症老人徘徊感知器 ※

・手すり

・スロープ

・歩行器

・歩行補助杖

・自動排泄処理装置

※は原則要介護2以上の人がレンタル可能

購入しようとすると高額な福祉用具を利用することができるだけでなく、心身状態の変化や生活状況によって今使っている用具が合わなくなった場合は必要に応じて商品を変更することが出来る点が最大の利点です。

特定福祉用具販売

「特定福祉用具販売」とは、在宅介護を行う上で必要な福祉用具のうち直接体に触れるためレンタルに馴染まないものについて、年間10万円を上限に購入費の7~9割をキャッシュバックする制度です。

対象となる品目は以下の通りです。

・腰掛便座(ポータブルトイレなど)

・自動排泄処理装置の交換可能部分(装置の中で排泄物の経路となる部分)

・入浴補助用具(シャワーチェア、浴槽用手すり、入浴用介助ベルトなど)

・簡易浴槽

・移動用リフトのつり具部分

・排泄予測支援機器 ※2022年4月より追加

購入時はいったん全額を支払う必要があるものの、レンタルの対象になっていない高価な福祉用具を実質1~3割の料金で購入することができる点が魅力です。年間10万円分までキャッシュバックを受けることができますが、壊れた場合を除いて同じ品目の商品を買っても給付の対象にならないこと、使用後の返品はできないこと、都道府県から指定を受けている店舗で購入した物しか対象にならないことには注意が必要です。

住宅改修

「住宅改修」とは、自宅内をバリアフリーにするための工事を行った場合に1人20万円分までを上限に費用の7~9割をキャッシュバックする制度です。対象となる工事は、以下のように定められています。

・手すりの取り付け

・段差の解消

・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更

・引き戸等への扉の取替え

・洋式便器等への便器の取替

・上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

福祉用具のレンタルや購入によっても解消できない生活環境の不都合を改善することが出来ることが住宅改修の魅力です。例えば「車いすのままでも家屋内に進入できるよう、スロープを作る」「下肢筋力が低下して和式便器を使えなくなったので、洋式便器に取り換える」といった工事が対象となります。

20万円の上限に達するまでは何度でも利用することができ、一旦上限まで利用した人でも引っ越した場合や前回着工日から要介護度が3段階以上上がった場合は20万円の枠が復活します。基本的には「特定福祉用具販売」と同様にいったん全額を支払った後にキャッシュバックされる仕組みですが、市町村によっては初めから1~3割の自己負担分のみの支払いで工事できる仕組みもあります。

なお「特定福祉用具販売」とは異なり、どの施工業者が工事をしても支給の対象になります。ただしキャッシュバックを受けるための手続きが複雑で、手順を誤ると対象から外れてしまう恐れがあるだけでなく、工事内容についても介護に関する一定程度の知識が必要になることから、専門業者を地域包括支援センターや担当のケアマネジャーから紹介してもらった方が安全です。

関連記事:訪問介護で介護ヘルパーに頼めること、頼めないこと|掃除・洗濯・身だしなみ編

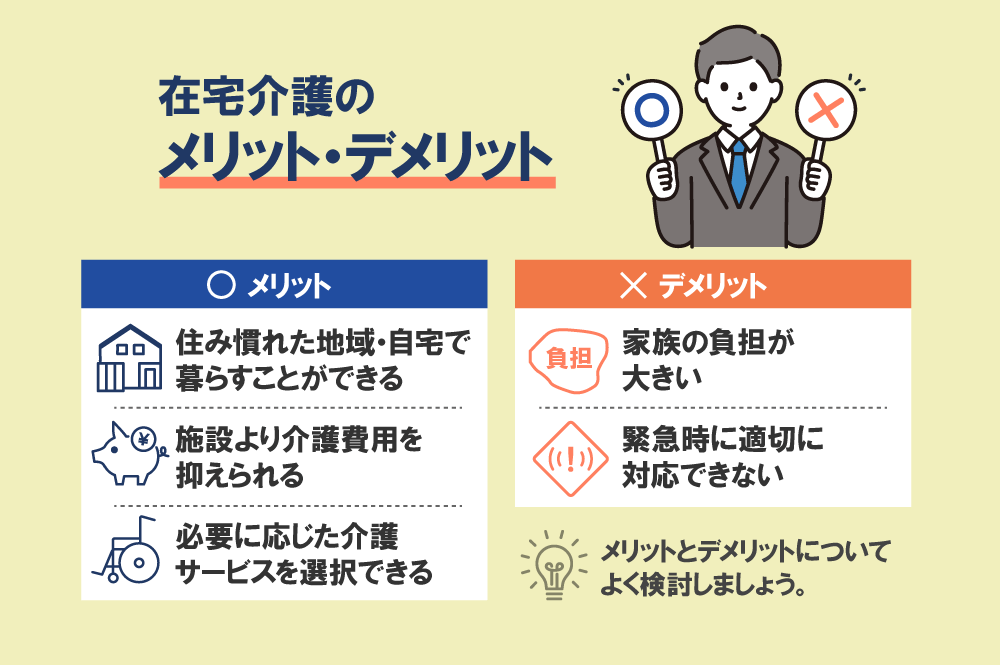

在宅介護のメリットデメリットについて

在宅介護には、住み慣れた自宅で生活できることや費用が抑えられるなどのメリットがある反面、冒頭でも触れたように家族の介護負担が大きくなるといったデメリットもあります。

ここでは、在宅介護のメリットとデメリットについて詳しく解説しているので、サービスを選択する際の参考にしてみてください。

在宅介護のメリット

住み慣れた地域・自宅で暮らすことができる

在宅介護の最大のメリットは、介護を受ける本人が「住み慣れた自宅で暮らすことができること」です。親しい家族と一緒に生活ができ、住み慣れた地域で過ごせる環境は、介護を受ける本人の精神的な安定につながります。また、介護をする家族にとっても、介護を受ける本人が近くにいることで安心して過ごせます。「最期までそばにいてあげたい」という家族の思いを実現できることは、在宅介護の大きなメリットと言えるでしょう。

施設より介護費用を抑えられる

施設に入所して介護を受けるのには多額の費用が掛かります。公益財団法人生命保険文化センターが実施した「2021年度 生命保険に関する全国実態調査」によれば、介護を行った場所別の介護費用を比較すると施設入所者の平均が12.2万円/月だったのに対し、在宅介護の場合は4.8万円/月に抑えられていたという結果でした。このことから、在宅介護は施設入所と比べて費用を抑えることができる点がメリットであることが分かります。

必要に応じた介護サービスを選択できる

在宅介護は家族の介護と介護サービスを組み合わせて、介護を受ける本人の生活を支えます。そのため、必要な介護サービスだけを選択できるというメリットがあります。1日を通じて生活全般を介護してくれる施設介護よりも、自由度の高い生活が可能です。また不要なサービスを選択しなくていいため、前述のとおり費用を抑えられる効果も期待できるでしょう。

在宅介護のデメリット

家族の負担が大きい

在宅介護は家族の支えがあってこそ実現可能なため、家族の負担が大きくなるというデメリットがあります。食事や排泄、入浴などの身体介助による体力的負担、介助に時間を取られ自分の時間を確保できない時間的負担、終わりの見えない介護に対する精神的負担など、さまざまな負担が生じます。だからこそ、適切な介護サービスを選択し、家族の負担を軽減することが重要になってくるでしょう。

緊急時に適切に対応できない

在宅介護は施設介護とは違い、常に専門のスタッフがいるわけではありません。そのため、緊急時に適切に対応できない可能性があります。急な体調不良や転倒による骨折など、緊急事態が家族負担のさらなる増加にもつながります。

最近では「老老介護」という言葉のとおり、介護をする家族の高齢化も問題になっているため、緊急事態は家族を受ける本人だけの問題ではありません。在宅介護サービスでは、24時間体制で対応してくれるサービスもあるため、緊急事態に備えて事前に調べておきましょう。

関連記事:【介護の専門家が解説】在宅介護のメリット・デメリットとは?

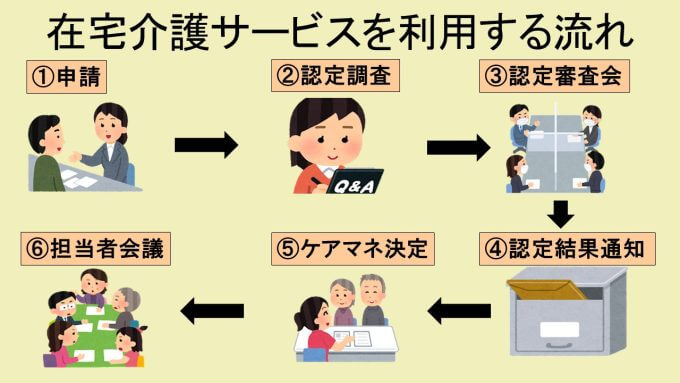

在宅介護サービスを利用する流れ

①申請

在宅介護サービスを利用するためには、まず要介護(要支援)の認定を受ける必要があります。認定の申請は、住民票がある市町村の介護保険担当窓口にて行います。自分で窓口に行くことが難しい場合や手続きに自信がない場合は、最寄りの地域包括支援センターに相談してみましょう。介護保険を必要とする理由や生活状況の聞き取りを行い、本人に代わって代行申請をしてもらうことができます。

②認定調査

申請が受理されたら、次は「認定調査」です。市町村役場に属する認定調査員が自宅を訪問し、身体の状態や日頃の生活状況・認知症状の有無など全74項目について確認します。その後市町村役場では、申請時に申告したかかりつけ医に対しても介護に関する意見を記した「主治医意見書」の作成を依頼します。

③認定審査会

「認定調査」と「主治医意見書」が揃った時点で、市町村は「認定審査会」を開いて申請者が【非該当(自立)】【要支援1~2】【要介護1~5】のどれに該当するかを審査するという流れになっています。

④認定結果通知~⑤ケアマネ決定

認定結果に応じ、要支援2までの人は居住地を担当する地域包括支援センターと、要介護1以上の人は任意の居宅介護支援事業所と契約を交わします。これにより、担当のケアマネジャーが決まります。

⑥担当者会議

相談しながらケアマネージャーがケアプランを作成してサービス担当者会議を開催し、利用するサービス提要事業所との契約が済めばようやくサービスの利用開始となります。

在宅介護が限界と感じる時とは

在宅介護が限界と感じるタイミングは人それぞれです。認知症がなくても身体介護の割合が高く要介護者との性格が合わなければストレスを感じる場面が増えますし、身体介護が不要な場合でも認知症の症状がひどく対応が困難な場合は、介護を苦痛に感じることが多くなるでしょう。

ひとつの目安となるのが、「要介護3と認定された場合」です。なぜなら、厚生労働省が発表した「2019年 国民生活基礎調査」にて、要介護3の認定を受けている人のうち50.1%が1日の半分以上を介護に割かなければならない状況になっているからです。

この章では、在宅介護が限界と感じたときはどうすればいいのか、具体的な対策を4つご紹介していきます。

家族やケアマネ等に相談する

まず、在宅介護に困ったときは他の家族やケアマネジャーなどに相談してみましょう。同居する他の家族や近くの親戚、近隣住民から協力を得られれば介護の負担が軽減される可能性があります。また、ケアマネジャーは介護保険サービスの事業所以外にも介護保険外の福祉サービスやボランティアなどの社会資源に関する情報を多数持っています。思いもよらない方法で問題が解決することもあるかもしれません。

家族やケアマネジャー等に相談するときは、漠然と困っていると訴えるのではなく、何がどのように困っているのかを明確に説明することが重要です。「〇〇するときにこういう問題が起きている」「□□が改善できれば、本人も楽になると思っている」「誰かから△△を手伝ってもらえれば自分は××ができる」など具体的に言葉にして説明するようにしましょう。

ケアプランを見直す

介護サービスを利用しているのにうまくいかない、介護負担が多いと感じる場合は、ケアプランが現状に即した内容になっていないのかもしれません。ケアプランを作成している担当のケアマネジャーに相談し、ケアプランの内容を見直してもらうことを検討しましょう。

ケアプランを見直してもらう時は単に「デイサービスを増やしてください」等と依頼するのではなく、なぜデイサービスを増やしてもらいたいのか、どのような状況を解決したいのかといった理由も含めて説明するようにしましょう。ケアプランがうまくいっていない原因を探るヒントや、よりよいプランへとつながる根拠となるからです。

職場の介護制度を活用する

厚生労働省では、介護離職を防止するために介護休業制度や介護休業中に賃金の67%を給付する介護休業給付金の制度の利用を推進しています。在宅介護に行き詰ったときは退職を考えるのではなく、まずは職場の上司や労務担当者に相談して職場の介護制度を活用することを検討しましょう。

職場の介介護休業制度を活用すれば介護のためにまとまった期間の休みを取ることができ、元々の給料に応じた保証を給付金として受け取ることも可能です。ただし法定の介護休業は対象となる家族1人に対し3回まで、合計93日間までという上限があります。数日間の休みでいいならば有給休暇で対応するなど、状況に応じて臨機応変に制度を活用すると効果的です。

介護施設の利用を検討

介護施設は最後の手段です。まずは訪問系・通所系・短期入所などの在宅サービスを利用し、それでも在宅での介護は困難だと判断した場合に介護施設の利用を検討しましょう。費用が安い特別養護老人ホームを始めとして、介護老人保健施設・介護医療院・グループホーム・有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅など入所系の介護施設は多岐に渡ります。本人の状態や目的に応じて選定することはもちろんですが、何よりも入所に関する本人の意思を重視する必要があります。

施設の検討は本人や担当のケアマネジャーとよく相談し、見学や体験入所などを行って慎重に行いましょう。

在宅介護でお悩みの方は「介護の広場」へ相談しよう

在宅介護は住み慣れた地域で生活でき、介護サービスを柔軟に選択できるなど、介護を受ける本人にとってさまざまな魅力があります。その反面、家族にとっては心身ともに大きな負担となる可能性があります。安定した在宅介護を続けるためには、介護を受ける人に必要なサービスだけでなく、家族の負担を減らすためのサービス利用も重要になってくるでしょう。

「介護の広場」では、在宅介護をはじめ親の介護で悩みを持つ人たちが介護の悩みを投稿することで、介護経験のある一般の方や介護の専門家から回答をいただけます。介護に悩んでいる方は、ぜひお気軽にご利用ください。

「在宅介護とは?サービスの種類やメリットデメリットを解説」に関連する記事

大学卒業後、通所介護・訪問介護・福祉用具貸与・居宅介護支援・グループホーム(認知症対応型共同生活介護)・有料老人ホーム・障がい者施設などを運営するNPO法人にて様々な種別の事業所に所属。高齢者支援だけでなく、障害者総合支援法に基づく業務の経験や知識も併せ持っている。事業所の新規立ち上げや初任者研修・実務者研修の設立・運営にも携わる。その後は地域でも有数の社会福祉法人に転職し、特別養護老人ホーム・ショートステイの事業所に所属した。現在は在宅高齢者を支援するケアマネジャーとして約50件を受け持つ。3児の父で、自身の祖父と父を介護した経験もあり、サービス利用者側・提供者側双方の視点を持ち、読者に寄り添う記事の執筆をモットーとしている。

多くの介護事業所の管理者を歴任。小規模多機能・夜間対応型訪問介護などの立ち上げに携わり、特定施設やサ高住の施設長も務めた。社会保険労務士試験にも合格し、介護保険をはじめ社会保険全般に専門知識を有する。現在は、介護保険のコンプライアンス部門の責任者として、活躍中。