無理なく健康的な生活を送りたい方に向けて、「簡単生活リハビリ」をご紹介します。杖は、膝や足首が痛いなど足に障害がある方の歩きの効率を高めたり、関節への負担が軽減出来ると言われています。今回は、杖の合わせ方と正しい歩行の仕方をお伝えします。

目次

杖の正しい合わせ方とは

皆さんは足腰の弱りやふらつきが多くなったと感じた際、まず「杖を使う」ことを思いつくと思います。「歩行が不安定になる」=「杖を使う」ということが一般的になり、今ではホームセンターや通販で簡単に杖を購入できるようになりました。しかし、そのような中で杖の合わせ方が分からない方も増え、自分の使いやすい高さに調整し使ってしまっている現状があります。

今回は杖の高さの正しい合わせ方について、触れていきたいと思います。高さの合わせ方にはいくつか種類がありますが、今回は特に分かりやすい調整方法を紹介させて頂きます。

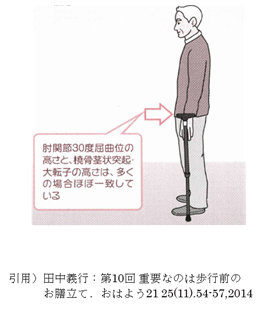

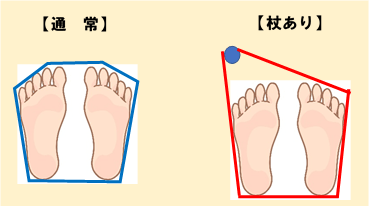

まず持ち手を体側に垂らします。手首の高さに杖の柄を合わせるように杖の高さを調整致します。(図1)高さを調整したら杖の柄を持ち、前方15cm、外方15cmに杖を着きます。そうすると肘が30°程度曲がる形になるかと思います。それがご自身にとって最適な高さになります。背中が丸い方(円背の方)は、調整方法が少々と異なる場合がございます。ご自身で最適な高さに調整することは、かなり難しいのでご家族様やお知り合いの方に確認してもらいながら、調整することが大切です。また、正確な高さに調整したい場合は、福祉用具やリハビリのスタッフなどの専門家にご相談して頂くことをお勧め致します。

杖を持つことはいいことばかりではない

杖の効果、そして併せ持つ危険性についてまとめさせて頂きました。こちらを参考にして、普段より杖の使い方や注意点に気をつけて頂ければ幸いです。

杖の効果

①立ち姿勢を維持する際、体重を支える面積を広げてバランスを安定化します。

②杖に体重をかけることで、脚にかかる負担を減らします。(効果としては少ないです)

③「杖の柄を握る」ことでライトタッチ(指先接触)の効果が得られ、バランス能力が向上します。

※ライトタッチ効果(指先接触)とは

手の指先で何かに軽く触れるだけで、姿勢動揺量(ふらつき)が減少することです。

例:立っている際に、机に指1本触れるだけでふらつきが減少します。

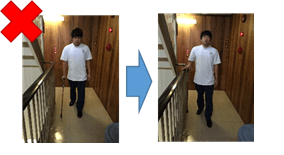

杖の危険性

杖を持つ側の手の反応が遅くなり、手すりなど安定した物への持ち替えが困難になります。杖側に手すりがあり転倒しそうになった場合、杖を手放し手すりへの持ち替るのは非常に困難で転倒するリスクが高まります。対策としては、杖を持ってない側に手すりが来るように歩きましょう。

歩く際に意識するポイント

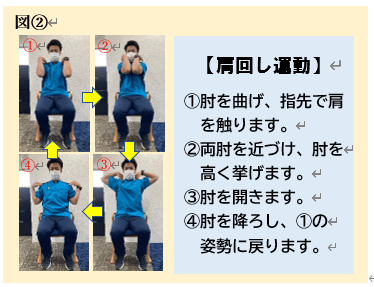

歩く際に意識するポイントについて解説致します。このポイントとは上半身の使い方にあります。上半身の使い方を意識することで歩きを変えることが出来ます。まず意識することは「踏み出す足と同じ側の肩を後ろに引く」ことです。例えば、図1のように右足から足を踏み出す場合は、右の肩を後ろに引く意識を持ちます。これにより、骨盤が回旋し歩幅や歩行速度が増大すると言われています。分かりづらい方は、「踏み出す足と同じ側の腕を後ろに引く」イメージで行うと良いかと思います。このような意識を持つことで、膝や足首が痛いなど足に障害がある方も歩きの効率を高めたり、関節への負担を軽減させることが出来ると言われています。しかし、体の柔軟性が伴わなければ、上手く体が動きません。図2のような運動を行い、肩回りの柔軟性も維持していきましょう。

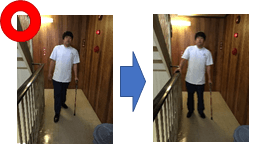

膝の負担になりにくい階段の昇り降り

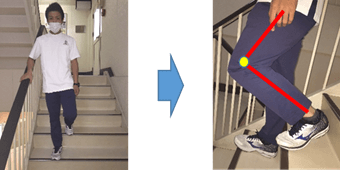

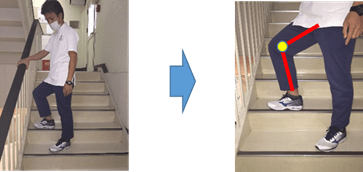

普段から膝が痛い、違和感がある方にとって階段の昇り降りは非常に大変な課題です。特に「降り」に悩む方は多いのではないでしょうか?そこで今回は、膝の負担になりにくい降り方についてアドバイスさせて頂きます。ポイントとしては「横向きに降りる」ことです。膝が痛い方は自然とこのような形になっていることも多いです。なぜ横向きに降りると膝に負担が少ないのか、その理由は膝の曲がる角度にあります。

前向きの降りた場合

足首の柔軟性に影響され、足首が硬い方ほど深く膝を曲げなければならない。

横向きに降りた場合

足首の影響を受けないため、膝の曲がる角度が少なくてすむ。このように足首と膝との関係で、負担が大きいか少ないかが決まってきます。足首が痛くてついつい庇ってしまう方についても、この降り方をお勧め致します。

「簡単生活リハビリ「杖の合わせ方と正しい歩行の仕方」」に関連する記事

- 2021.08.10

- リハビリ

簡単生活リハビリ「立ち方・座り方」目次1 膝関節の負担が少ない立ち上がり方とは1.1 立ち上がる際の机や手すりを持つ手の使い方2 立ち上がりやすい椅子の高さや形状について2.1 立ち上がりやすい…

- 2021.08.16

- リハビリ

簡単生活リハビリ「姿勢|各症状別のストレッチ方法」目次1 良い姿勢とは2 S字状のカーブが崩れるとどうなるか2.1 猫背・反り腰編2.1.1 ストレッチ方法2.2 平背編2.2.1 ストレッチ方法 良い姿勢とは…

- 2023.08.15

- 介護用品

非公開: 杖の種類や選び方とは?福祉用具専門相談員がおすすめの杖を紹介近頃、「散歩すると疲れやすくなった気がする」「小さな段差で転びそうになった」などと感じたことはありませんか?日常生活の中で足腰の衰えやヒヤッとすることが増えてき…

- 2021.09.20

- 介護用品

介護保険でレンタルできる福祉用具 安定した歩行をサポートする歩行補助杖|快適介護用品・福祉用具目次1 歩行補助杖はどんな状態のときに使うべきか2 歩行補助杖はどんな悩みを解決することができるのか2.1 安定した歩行をサポート2.2 足腰への負担軽減2.3…

資格取得後は整形外科におけるリハビリテーション部の立ち上げに従事。その他、中学や高校の野球チームでトレーナーとして携わる。現在は介護サービスにおいて、お客様の生きがいや生活の質を高めることをコンセプトとした生活リハビリの業務に従事している。その他、地域リハビリテーションに力を入れており、静岡市を中心に介護予防教室を30回以上開催し、自立支援型ケア会議に参加している。その他、福祉用具専門相談員に対して、福祉用具の選定方法などの講演を行う。